《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞

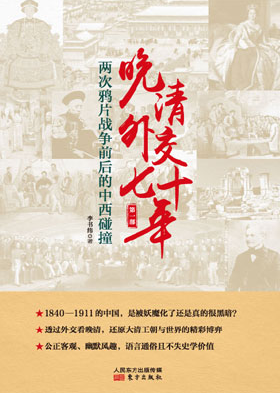

书名:晚清外交七十年:两次鸦片战争前后的中西碰撞

作者:李书纬 著

出版社:东方出版社

内容简介:

鸦片战争以前的大清朝是闭关锁国的,不想与外国交往。可是,西方列强却想向中国扩张。一个不答应,另一个就来硬的,动用了洋枪洋炮。一夜之间,中国的大门被打开了。在体制、观念面前,大清国朝野上下不知道该如何应对,更不知道该如何与列强交涉。于是,从紫禁城的皇帝老爷到朝野士大夫们在与列强的交涉中闹出了一幕幕的悲喜剧:道光帝为什么坚持不肯开放沿海口岸城市?林则徐为禁烟呕心沥血为什么会成为战争的牺牲品?咸丰帝为什么到死都反对外国公使驻京?本书为《晚清外交七十年》的第一部,以两次鸦片战争前后大清国的闭关与西方的敲门为切入点展开,以事件与思想探索融汇贯通的笔调展示西方为什么要敲门,大清国为什么要闭关以及战争爆发前后道光帝、咸丰帝、林则徐、恭亲王奕䜣等历史人物对西方世界的认识、态度,从而深刻的剖析了两次鸦片战争的真正原因以及大清国在外交博弈中的艰难抗争。

【试读内容】

引子 马嘎尔尼访华

1793年,大清国的乾隆爷已经执政58个年头了。这一年他83岁。他真是一个牙齿掉得没剩几颗、说话满嘴跑风的老皇帝了。这一年,发生了一件事儿,使得愤怒的老皇帝愤愤地关闭了大清国的国门。

乾隆皇帝为什么要关闭国门呢?事情得从英国特使马嘎尔尼访华,要求与中国贸易通商说起。马嘎尔尼为什么要求中英两国贸易通商呢?当时的英国随着近代工业化进程的加快,虽然生产出了很多先进的产品,可是产品却卖不出去。这使英王很苦恼,怎么办呢?他们就想打开国外市场,把产品卖到外国去。也正是因为这样,英国很希望借助外交手段改善贸易状况,并让产品进入人口众多的中国市场。英国的一些商人们曾经向国王乔治三世建议:“第一和最重要的目标,是不要损害或削弱对华关系。” 但是,英王又听说,中国对海外贸易是管制的,是不允许外国人随便到中国经商的。况且,中国的乾隆皇帝是一个很骄傲很自负的人,不太容易打交道。要实现与中国贸易通商,老实说,英王还真有点儿不自信,因为他听说大清帝国是一个很重视礼制的国家,凡是去中国的外国使节,要觐见皇上必须得行三跪九叩之礼。

这样的礼节,英王认为是对大不列颠帝国的侮辱,他不能接受。怎么办呢?英王思前想后,觉得要想不被拒绝,就得派出一个有能力的人。他想到了马嘎尔尼,马嘎尔尼出生在苏格兰的一个贵族世家,有着高贵的血统,此时他刚刚被英王敕封为伯爵,况且,他有着丰富的外交经验,所以,英王感觉让这么一个人前往中国,至少不会太离谱。

马嘎尔尼接到任命后,感到责任重大,也知道这是一件苦差事。出使中国,如果完成使命,那自然是皆大欢喜;如何完不成使命,不仅在中国会遭到冷遇,回到英国也一样会遭到非议。因此,他绞尽脑汁,想出了一个冠冕堂皇的理由——为乾隆皇帝祝寿。他为这个想法沾沾自喜,他知道,中国人对于送礼的人都是笑脸相迎的。马嘎尔尼认为,这样中国既不会反感,也不会感到意外。

要出使中国,达到英国的目的,引起中国皇帝对英国的重视,在礼品的安排上,就必须做精心的准备。马嘎尔尼向英国外交大臣建议说,向中国皇帝祝寿,此行表明,特使“代表国王参加向皇帝祝贺八十大寿的庆典,并附带谈一下两国以后的贸易互利问题。对付一个骄傲的朝廷,它对西方国家的力量与重要性无知,而坚持东方式的妄自尊大,就必须给予皇帝及其大臣以庄严华丽的印象” 。

虽然此时乾隆皇帝的八十大寿已过了三年,祝寿已失去了意义,但马嘎尔尼使团祝寿只不过是个噱头罢了,其目的是向中国炫耀实力,以此达到威慑的目的。中国的皇帝不是很骄傲吗?英国应该让中国看看什么是更值得骄傲的。带着这样的目的,英国特意为马嘎尔尼的中国之行安排了一艘军舰,舰上载有野战炮、步枪等先进的武器。这种架势,明眼人一看就明白玩的是黄鼠狼给鸡拜年的假把戏。既然是要做样子给大清看,“演戏”就不能太过,英国人也知道,此行的目的毕竟是希望与中国通商的。既然名义上是为乾隆皇帝祝寿,也就应该在炫耀武力的同时,有个祝寿的样子。

带着这样的用意,英国人也准备了一些祝寿的礼品。马嘎尔尼使团于1792年9月出发,经过长达九个月的海上航行,于1793年7月抵达中国。在马嘎尔尼使团出发之前,英国人早已通过英国商人向中国方面传达了英王派遣使团为中国皇帝祝寿的讯息,并告知了相关的礼单。

听说英国使团要来祝寿,老皇帝充满期待。但是,在此之前,大清国只接待过藩属国的使团,像英国这样的世界强国,中国还是第一次接待。乾隆皇帝仍然按照传统贡使上贡的礼仪来对待,但在规格上又高于缅甸、朝鲜等藩属国。使团抵达之时,乾隆皇帝正在承德避暑山庄避暑,他听说马嘎尔尼使团已经抵达天津,就迫不及待地让办事官员将英国人的祝寿礼品画出图样,送到承德供他御览。在北京负责接待的办事官员本来是想等礼品全部卸船安装完毕后再画出图样,给皇帝呈览,不想这却遭到皇帝的一通大骂:办事拖延。

乾隆皇帝训斥道,朕听说贡使到达已经六七天了,可为什么没有关于使团的事情上奏?“朕以金简等必将如何装饰,及西洋人并首领太监在旁观看,是否得其安装方法,大概情形分析附本报具奏,乃竟无一言奏及,殊为不解!”

乾隆皇帝是让工部尚书金简、工部右侍郎伊龄阿、盐政使徵瑞负责接待使节团的。现在却没有上奏报告使节团的动向,乾隆皇帝认为他们办事不力,因而对他们大加斥责。乾隆皇帝为使节团的事情大发雷霆,消息很快便传到了英国人的耳朵里,他们很有一种受宠若惊的感觉,认为这是乾隆皇帝对英国的重视。的确,乾隆皇帝起初对马嘎尔尼使团来华也确实表现出了足够的重视。使团还在途中的时候,他就下达了多项指示,要求军机处制订了详细的接待方案。在朝觐、赏赐、宴请、观戏、游览等方面都作了认真安排。

乾隆皇帝之所以对马嘎尔尼使团如此重视,是因为他心里自有一本账。这毕竟是大清国第一次接待如此大规模的西方使团。中国人好面子,在骄傲的乾隆皇帝看来,接待好英国使团,既表示了中国人的热情好客,又是一次向西方传播中华文化、宣传他执政以来所取得的伟大成就的“政治任务”。乾隆盛世嘛,不能只算经济账而不算政治账。

马嘎尔尼刚到中国的时候,大清官员热情接待。但是,在马嘎尔尼到承德避暑山庄觐见乾隆皇帝时,双方因为礼仪之争发生了不愉快。为什么会这样呢?按照中国的礼制传统,马嘎尔尼使团的到来,也被皇帝和朝中的文武官员视为藩属国向中央王朝称臣纳贡。基于这样的理解,马嘎尔尼拜见乾隆皇帝时,朝中的官员都要求他给皇上行跪拜之礼。但是这个要求,却被马嘎尔尼断然拒绝。

马嘎尔尼的理由很简单:中英两国是两个平等的国家。在马嘎尔尼看来,通过为乾隆皇帝祝寿达到贸易通商的目的,虽然有伪装的成分,但这至少是英国政府对中国的一次平等友好的访问。英国人的这种想法无可避免地与大清国的传统礼制撞车了。

在当时的大清国,国际关系上根本没有“平等”二字。凡是到中国来的,一概要求称臣纳贡。而在马嘎尔尼的观念里,英国是一个伟大的帝国,他虽然对中国这个古老帝国怀有敬意,但他更对自己的国家充满自信。中国官员要求他向乾隆皇帝行三跪九叩之礼,大大出乎了他的预料。他认为,一个经济、军事、技术发达的帝国到中国来如果只是给老皇帝磕头的,那实在是件不可思议的事情。

马嘎尔尼拒绝磕头,这让乾隆皇帝和朝廷的官员们难以接受,这样,从朝廷到接待官员,他们都对马嘎尔尼使团的态度变得不再那么热情了。

有关乾隆皇帝与朝廷官员态度的变化,马嘎尔尼使团的一位随行成员有一段记述,描述了权臣和珅冷待他们的情形:“和中堂接见公使的时候坐在正中一个铺着绸缎的高椅上,两旁有四个大臣……他们见了我们也不起立,态度冷漠,语气傲慢专横。”英国人认为这是中国军机大臣在摆架子,“为了表示国家的尊严,他们似乎决心避免以平等的精神回应特使的敬意”。

返回中老年之家首页>>

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 《中国通史·明清》:千年封建王朝的末路2016-12-17

- 《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞2016-12-17

- 《还魂记》:当楚地山野鬼怪归乡面对亲人时2016-12-17

- 《一加一》:单亲妈妈与落魄富翁人生谷底相遇2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉