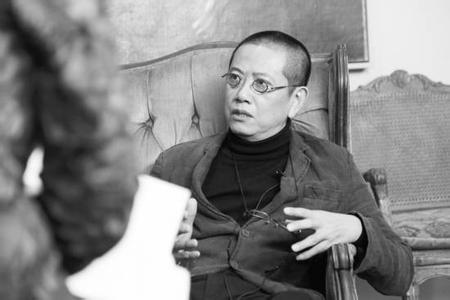

陈丹青:我于鲁迅的好久之前的爱,又泛了起来

来源:理想国|2016-02-15|

如今的年轻一代,对鲁迅的喜恶可能归于平淡。但在老一辈那里,鲁迅常是神一般的所在。这固然是意识形态的捆绑使然,但另一面,谁又能否认鲁迅的个人魅力呢?陈丹青极爱鲁迅,这从前几年结集出版的《笑谈大先生》一书就可以看出。理想国微信之前也发过陈丹青写鲁迅的文章,今天的这篇,是他为果麦文化新版《呐喊》《彷徨》所作序言。文末,丹青老师说:“读到鲁迅与金心异的这几句对话,噫!我于鲁迅的好久之前的爱,又泛了起来。”主页菌也极喜欢鲁迅,每读丹青老师写鲁迅的文章,就每有重拾起鲁迅的冲动。

读后记

——阅读的记忆

将近一百年前,1918 年,鲁迅写成他的《狂人日记》,自此连续发表“小说模样”的文章。1923 年、1926 年,北大新潮社与北新书局先后出版了他的小说集《呐喊》与《彷徨》。

将近五十年前,1966 年,“文革”爆发,所有孩子高兴地辍学了。我猫在阁楼的昏暗中,一页页读着鲁迅的《呐喊》与《彷徨》,完全相信沦亡的孔乙己、疯了的祥林嫂、被斩首的夏瑜……都是旧中国的鬼魅,我一边读,一边可怜他们,也可怜鲁迅:他居然活在那样黑暗的年代!

很久以后我才明白,书中的故事远在晚清,而晚清并不像鲁迅描述的那么可怕、那般绝望。但我至今无法对自己解释,为什么他笔下的鬼魅,个个吸引我。在我的童年,革命小说如《红岩》、《金光大道》、《欧阳海之歌》……超级流行,我不记得为什么不读,也读不下去。

同期,“社会上”流传着旧版的郭沫若、茅盾、郁达夫、巴金、萧红……我不知道那就是民国书,零星读了,都喜欢。不过,最令我沉迷惚恍的小说,还是鲁迅。单看书名就有魔力:“呐喊”,而且“彷徨”,天哪, 我也想扯开喉咙乱叫——虽不知叫什么,为什么叫——我也每天在弄堂里百无聊赖地乱走。

我不懂这就是文学的魅力,只觉得活活看见了书里的众生——那位暗夜里抱着死孩的寡妇单四嫂子(乡邻“蓝皮阿五”动她的脑筋),那群中宵划船去看社戏的孩子(从河边豆田偷摘而旋即煮熟的豆子啊)……我确信书中那个“我”就是鲁迅,我同情他躲开祥林嫂的追问,在我的童年,街巷里仍可随处撞见令人憎惧的疯婆。这个“我”还在酒桌边耸耳倾听另一位食客上楼的脚步,而当魏连殳被军服装殓后,他会上前望一眼亡友的死相。那是我头一回读到尸体的描述,害怕,但被吸引。

合上书本,瞧着封面上鲁迅那张老脸,我从心里喜欢他,觉得他好厉害。

我已不记得六十年代小学语文课目——对了,有那篇《故乡》。中年后,我童年的穷朋友也如闰土般毕恭毕敬,起身迎我,使我惊异而哀伤——八十年代后的中小学生会被《故乡》吸引么? 实在说,我那一代的阅读语境,永不复返了,那是前资讯、前网络时代。如果今日的学生厌烦鲁迅,与之隔膜,我深感同情。除了我所知道的原因,我想了解:那是怎样的一种烦厌。

近时果麦文化告知,新版《呐喊》与《彷徨》面世在即,要我写点什么。我稍稍吃惊,且不以为然。近百年过去,解读鲁迅的文字——超过原著数百倍——无论如何已经过时了,失效了,除了我辈与上代的极少数(一群严重过时的人),眼下的青年完全不在乎关于鲁迅的累累解读。然而《呐喊》与《彷徨》被它的解读,亦即,过时之物,厚厚粘附着,与鲁迅的原文同时奏效,其中每个主题都被长串的定义缠绕着,捆绑着。它并不仅仅来自官府,也来自真心推崇鲁迅的几代人,在过时的逆向中,他们挟持着鲁迅。

眼下,倘若不是言过其实,《呐喊》与《彷徨》遭遇问世以来不曾有过的冷落(直到八十年代末,它们仍然唤起必读的尊敬与爱),鲁迅的读者即便不是大幅度丧失,也在逐年锐减(太多读物裹挟新生的读者,逐出了鲁迅)。近年我以另一种理由,可怜鲁迅。我曾议论他,但不谈他的文学:我不愿加厚那淹没鲁迅的附着物。

当我五十年前阅读他,《呐喊》与《彷徨》经已出版四十年:这是鲁迅无法望见的历史。当初他嵌入小说的记忆,潜入被他视为昏暗的晚清,停在十九世纪末;此刻,我的记忆回向二十世纪六十年代,那正是死后的鲁迅被无数解读重重封锁的时期,他因此一步步令日后的青年倍感隔膜。

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 《中国通史·明清》:千年封建王朝的末路2016-12-17

- 《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞2016-12-17

- 《还魂记》:当楚地山野鬼怪归乡面对亲人时2016-12-17

- 《一加一》:单亲妈妈与落魄富翁人生谷底相遇2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉