《声色晚清》:从名妓背后看晚清官商文界内幕

来源:搜狐读书|2016-11-25|

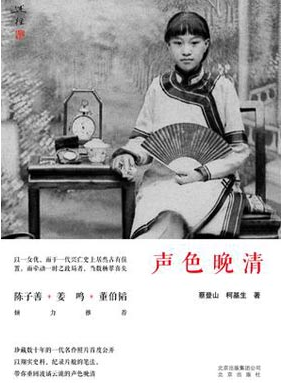

书名: 声色晚清

作者: 蔡登山 / 柯基生

出版社: 北京出版社

出版年: 2016-8-15

内容简介:

作者擅长清末民初掌故,著作颇丰。本书是他的最新力作,以晚清名伎杨翠喜为主线,追溯"声色"与晚清各界的复杂关系,包括政界、商场、文坛等等。全书史料丰富,描述细腻,不啻晚清社会一幅别样的历史横断面。 ——陈子善

历史的真实在于细节。随着新的照片、档案、日记的发掘,这本书对许 多事件和人物做了重新梳理,对扑朔迷离的历史悬案进行了重新考证。晚清时局和人物在本书中得以进一步廓清其面目,值得每一位对历史感兴趣的读者一读。 ——姜鸣

蔡先生这本书虽以北里中人贯串始终,却与“摹绘柔情、敷陈艳迹”之作迥异其趣。其实,我总觉得寥寂的沧桑与历史的幽微方是蔡先生用意所在。而或因如此吧,其楮页间才不尽是旖旎的曲中风月,更有幽深的阙下风云与帝国颓然倾圮的凄凉风致。 ——董伯韬

本书是蔡登山先生的新作,作者采用类似纪录片的方式,分章来叙说光绪三十年前后的历史事件和历史人物。其中《一代名伶》《绝世金莲》两章由研究金莲专家柯基生医师书写,有其精辟论点,同时他将其珍藏数十年的杨翠喜照片首度公开。

作者从照片中去解读杨翠喜及其与“丁未政潮”的关系,牵引出袁世凯和奕劻、瞿鸿禨和岑春煊两大派系之间的政治交锋,展示了立宪派与革命党人的政治版图。摒弃游谈之雄、好为捕风捉影之说,追本溯源,详加考辨,在翻阅大量诗词、书信、奏折、晚清笔记、报刊、回忆录的基础上,对晚清政局进行了具体而微的梳理,还原了一个真实的历史现场。

作者简介:

蔡登山,1954年生,著名文史作家,曾任高职教师、电视台编剧、年代及春晖电影公司企划经理等。沉迷于电影及现代文学史料之中,著有《鲁迅爱过的人》《传奇未完张爱玲》《民国的身影:重寻遗落的文人往事》《名士风流》《重看民国人物:从张爱玲到杜月笙》等。

柯基生,1956年生,国际知名外科医生。博通古籍,学识渊深,尤对金莲文化倾注极大关注。所藏金莲文物及文献三千余件,并从人类学、心理学,及其所精通的解剖学和生理学的角度加以研究,为当今重要的金莲文化的收藏家与研究家。

【试读内容】

一代名伶:开女性登台演戏之先河

杨翠喜是直隶(今河北)通州人,生于光绪十五年(1889),家素贫,光绪二十六年(1900)庚子义和拳乱,杨翠喜方十二岁,“由其父母 携来天津,时京畿之间拳匪鸱张,乃逃往芦台,匪乱既炽,无可谋生,其父母为糊口计,售翠喜于土棍陈某,只值京钱十千”。以“京钱十千”把杨翠喜卖给土棍陈某,“京钱十千”在光绪丁酉年(1897)以后约等于银 一两,以这么低的价钱卖出,而到光绪三十三年(1907)段芝贵以天津富商王益孙名义,以一万两千元买得杨翠喜,再准备数千元首饰衣物及两万元嫁妆以为入庆亲王府犒赏各仆婢之用,将杨翠喜送给农工商部尚书贝子 载振,再用十万元献给载振父亲庆亲王奕劻为寿礼,从当年的一两卖身到后来数万元的身价,杨翠喜义父杨茂亭和义母杨李氏从中获利颇丰。这是后话。

当年“会西国联军攻破天津城,设立于都统门,陈某遂挈翠喜至津,居城中白家胡同,与杨二(一名杨茂亭者)为邻,乃转售翠喜与杨称为义女”。从义和团起事到联军进入天津,历经一年多的动荡,津沽地区, 据《瓦德西拳乱笔记》1900年9月29日所见“从大沽至天津之间,以及天津重要部分,已成一种不可描写之荒芜破碎,所有沿途村舍皆成颓垣废址”。1900年7月5日联军成立“都统卫门”对天津实行军事殖民统治后, 陈某带杨翠喜至天津住在“城内守营都司署”旁的白家胡同,其地位于天津城西北角。陈某又将杨翠喜再转卖给邻居杨茂亭,而杨茂亭因看到上天仙戏园陈国璧购入翠凤、翠红两女演淫戏得善价,所以叫杨翠喜跟着翠凤学戏,这是杨翠喜学戏的缘起。但当时天津登台优伶个个小脚伶仃,翠凤和后来在哈尔滨名噪一时的女优小荣喜都是有名的小脚美人,当时美人的养成较费时费事的就是要裹一双纤瘦的小脚,裹小脚非得数年功夫才能成就。

北宋时期就有许多杂技艺人用布缠脚,缠裹后的脚尖瘦上翘,穿着尖瘦上翘的舞鞋,表演时生动婀娜多姿受人钦羡。许多乐户,本就是贵族的家妓,将这种缠足风俗传入官宦权贵家中的女眷。到了明代,女性艺人不能公开登台,缠足妇女公开演出的场面消失了约五百年,小脚妓女只在私人筵席间、妓院内、酬酢间为人弹唱,更无在舞台上回旋弄姿的机会。尖瘦上翘可以回风扭转的舞鞋,历经五百年演变,以短弓是尚,追求“三寸金莲”,三寸是脚长小于10厘米的意思,这么短小的脚别说跳舞了,连走路都得颤颤巍巍,扶墙靠壁,最甚者如李渔的《闲情偶寄》笔下的“抱小姐”说:“足小之,至寸步难行,每行必须人抱。”缠足风俗近千年流行后,几乎成为大家闺秀基本的仪容妆饰,成为性别的认同。

当时妓女的养成是一本万利的生意,于是就有专门培养“美人”的各 种人才,形成了一种专门“畜养女娃”的职业。最有名的在明清两代的扬 州,俗称“扬州美人”,但这扬州美人的养成,背后藏着多少辛酸血泪。 扬州位于苏北、江淮大地,处黄河、淮河和长江下游,三水汇流,俗称洪水走廊。明清时代连年洪水成灾,苏北平原淹成一片汪洋,田舍尽没,人 畜俱亡,幸存者身无衣、住无处、吃无粮,只得牵儿携女,离乡背井,逃亡他乡,陷入绝境后,唯一生机,只有卖掉亲生骨肉为奴、为仆、为婢、 为娼。还有路边卖女孩的,为了让人知道卖女,在女孩子头上插草作标 示。

蒋世焕《插草吟》诗中写道:“月凄凄,风袅袅,大妇小姑头插草。 街南巷北行人多,呼天但乞生离早。剜肉可医,骨断难治,爹娘夫妻挥手 别,眼中无血身存皮。”写尽了一幅惨绝人寰、生离死别的凄楚,源源不断的灾民,四面八方涌向扬州城,城里的官吏束手无策,把灾民视为洪水猛兽,甚至紧关城门,相应不理,被买走的孩子也许算幸运的,能保住一线生机。刚从灾贫手中买来的女孩面黄肌瘦、蓬头垢面、不通音律,更不懂豪门世家的仪节,必须经过漫长的调理、训练、教养和美容,才能成为 “扬州美人”。清代丁耀元在《续金瓶梅》一书中说一等资质的女孩, 将被教授“弹琴吹箫、吟诗写字、画画、围棋、打双陆、抹骨牌、百般淫巧”,同时施予身形美容“束足布指、涂妆绾发、节其食欲,以见其肥瘠,教之歌舞弦索之类,以昂其身价”(徐珂《清稗类钞》),让这些女孩子长得清瘦苗条,脚小伶仃,琴棋书画,能歌善舞,扬州人称“扬州瘦马”。

明末张岱的《陶庵梦忆》一书记有“扬州人日饮食于瘦马之身者数十百人”。明代扬州盐商垄断全国盐运业,腰缠万贯,富甲天下,养“瘦马”是为了满足这些财大气粗的盐商、官宦、地主,作为侍妾,挑选“瘦马”有一套严格的鉴定程序,其中最为客商看重的就是“瘦马”的小脚, 能否符合“瘦、小、尖、弯、香、软、正”七个标准。

蒋世焕《插草吟》诗中写道:“月凄凄,风袅袅,大妇小姑头插草。 街南巷北行人多,呼天但乞生离早。剜肉可医,骨断难治,爹娘夫妻挥手 别,眼中无血身存皮。”写尽了一幅惨绝人寰、生离死别的凄楚,源源不断的灾民,四面八方涌向扬州城,城里的官吏束手无策,把灾民视为洪水猛兽,甚至紧关城门,相应不理,被买走的孩子也许算幸运的,能保住一线生机。刚从灾贫手中买来的女孩面黄肌瘦、蓬头垢面、不通音律,更不懂豪门世家的仪节,必须经过漫长的调理、训练、教养和美容,才能成为 “扬州美人”。清代丁耀元在《续金瓶梅》一书中说一等资质的女孩, 将被教授“弹琴吹箫、吟诗写字、画画、围棋、打双陆、抹骨牌、百般淫巧”,同时施予身形美容“束足布指、涂妆绾发、节其食欲,以见其肥瘠,教之歌舞弦索之类,以昂其身价”(徐珂《清稗类钞》),让这些女孩子长得清瘦苗条,脚小伶仃,琴棋书画,能歌善舞,扬州人称“扬州瘦马”。

明末张岱的《陶庵梦忆》一书记有“扬州人日饮食于瘦马之身者数十百人”。明代扬州盐商垄断全国盐运业,腰缠万贯,富甲天下,养“瘦马”是为了满足这些财大气粗的盐商、官宦、地主,作为侍妾,挑选“瘦马”有一套严格的鉴定程序,其中最为客商看重的就是“瘦马”的小脚, 能否符合“瘦、小、尖、弯、香、软、正”七个标准。

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 《中国通史·明清》:千年封建王朝的末路2016-12-17

- 《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞2016-12-17

- 《还魂记》:当楚地山野鬼怪归乡面对亲人时2016-12-17

- 《一加一》:单亲妈妈与落魄富翁人生谷底相遇2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉