《殷海光林毓生书信录》:黑暗中的燃灯者

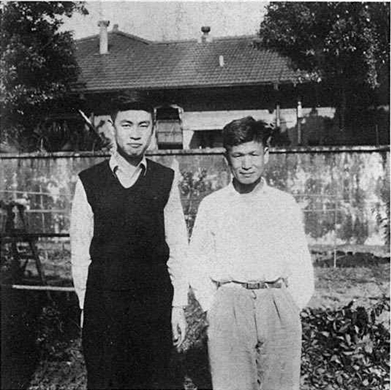

殷海光与林毓生的合影

黑暗中的燃灯者

“地球虽广,人口虽众,读书的人虽然也不少,可是茫茫人海,尤其在这个岛上,我的知己竟是这样的少。”这是被称为“台湾自由主义开山人物”的殷海光,在1965年给他在美国的学生林毓生的信中写下的话。

上世纪60年代前后,台湾仍在“戒严”状态,威权统治的渗透变本加厉。对殷海光而言,更是从1960年起就陷入越来越艰难的处境。那一年,因为发表不容于当局的言论和文章,《自由中国》杂志被强行停刊,主要负责人雷震被以叛乱罪处刑。殷海光作为《自由中国》的编委、主要撰稿人和灵魂人物之一,也陷入风声鹤唳,在随后的几年里,他持续受到监视,其著作《中国文化的展望》出版不久即遭查禁,并几乎被驱逐出所任教的台湾大学。

同样是在1960年,从台大毕业的年轻学生林毓生离开台湾,赴美留学。林毓生从1955年起开始从学于殷海光,在他的回忆中,当时即便是学校之内,也已经在高压之下丧失了活力。是殷海光先生的讲课和人格,让他在荒凉的校园内、茫然的心情下仿佛听到了空谷足音,感受到了精神上的昂扬与奋发。

从1960年到1969年,师生二人远隔重洋而书信不曾断绝。时隔多年,这些信件结集出版,让我们得以从中读到这两位知识者在那个黑暗年代里的追求与坚持,热忱与忧思。

在这些信件中,我们能读到他们对现代文明的思考和忧虑。即便他们仍要面对尚处于戒严状态的台湾,但却在充满前瞻性地忧虑人类文明的未来,批判美国文化的“技术肥肿、伦范消瘦、唯利是图”。

我们能读到他们对五四新文化的评价与反思。尽管殷海光受到五四新文化源流与精神的浸润,但他同样对那时的思想和人物保持着冷峻而严苛的审视。他们反思五四时激烈的反传统主义,让中国知识界的论说流于浅表,缺乏真正的深刻与建树。

我们还能读到殷海光生命中的最后十年是如何度过。他在荒凉、严苛并且拮据的状态中,坚持着对知识和真理的不断探求,即便当身患癌症,依然在关心“整个人类前途自由的明暗”。

书信往往比专门的著作更具备动人的力量,这正因为在书信中,我们更能感受到思想背后的完整的“人”。现在,当我们重读殷海光与林毓生在50多年前写下的这些书信,就仿佛看到的是在那黑暗的时代中,两位思想者始终炽热而又有力的灵魂。他们就像黑暗中的两个燃灯者,用一线微光驱散了寂寥,也穿透了时代。

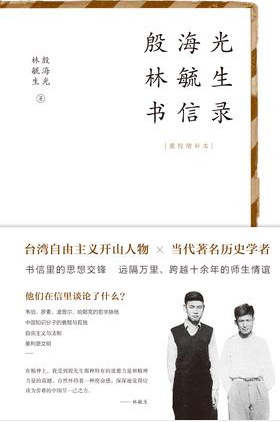

《殷海光林毓生书信录》 殷海光 林毓生

殷海光与林毓生:以精神的交流驱散黑暗和寂寞

林毓生 1958年台湾大学历史系毕业,1960年赴美深造,师从哈耶克。1970年开始执教于威斯康星大学麦迪逊校区历史学系,著有《中国意识的危机》、《中国传统的创造性转化》等。

殷海光 (1919-1969),逻辑学家、哲学家。早年从师于著名逻辑学家、哲学家金岳霖先生,1949年后进入台湾大学哲学系任教,被称为台湾自由主义开山人物。

1963年,在美国芝加哥大学就读的青年学人林毓生写信给远在台湾的大学时代的老师殷海光,谈到人际间深度的精神交流的不易,以及这种匮乏给喧嚣的现代人的生活所带来的内在的欠缺感:“我觉得很寂寞,不但在情感上如此,在思想上更是如此,看看咱们这一代年轻人,再看看老一代,有几个是头脑清楚并对生命具有热忱的人?……时至今日文明可能随时毁灭,人类面临着无比的威胁,真正可以珍惜的是个人和个人间真挚情感的交流。”

这封信写于冷战时代,台湾尚处于戒严状态,那时候的林毓生就忧虑现代文明的毁灭,再联系林毓生晚年与王元化先生经常提及的“文明的庸俗化”以及“这个世界不再令人着迷”等话题,可以窥测出一个知识人青年时代奠定的精神底色,对其一生的知识趣味与精神品位都有根本性的导向意义。

悠悠半个世纪过去,殷先生早已作古,而林先生也已退休,但仍然笔耕不辍,深思不辍。回头来读50多年前这一对师生之间的真性情的交流,对于生活在一个微信、电话交流为主要形式的时代的我们来说,无疑具有一种别样的兴味与凝重。林先生也谈及寂寞,并认为精神生活以及人际之间精神的交流,是可以驱散这种内心的寂寞感的,从殷海光先生读其来信时之内在的喜悦,我们也可以感觉到何为心灵的契合与共鸣。而时人使用微信刷朋友圈,频繁高密的交流似乎并未带来精神的成长和心灵的开阔。两相对照,更让我们惊异于殷海光、林毓生先生在书信中反复谈及的一些议题的“经典性”。——所谓经典,就是跨越时空和不同代际的心灵而具有永恒的切时性和当下性。

返回中老年之家首页>>

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 《中国通史·明清》:千年封建王朝的末路2016-12-17

- 《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞2016-12-17

- 《还魂记》:当楚地山野鬼怪归乡面对亲人时2016-12-17

- 《一加一》:单亲妈妈与落魄富翁人生谷底相遇2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉