世界反法西斯战争中的中国叙事:新抗战文学正

来源:未知|2015-12-10|

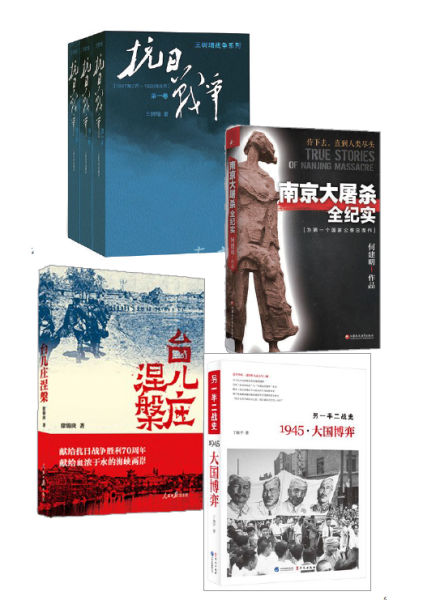

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,文学界出现了一大批以表现抗日战争为主题的纪实文学作品。通过对《抗日战争》《南京大屠杀全纪实》《台儿庄涅槃》等近几年出现的抗战题材文学作品的阅读,作者发现,一种不同以往的“新抗战文学”正在崛起。作者认为,与以往的抗战题材文学作品不同的是,“新抗战文学”刷新了以往的历史观,在此基础上无限逼近着历史真实。同时,这些作品在书写内容方面逐渐细化,普遍更关注战争中普通人的命运,而写作者对于战争的反思也更加深入、更加长远。

世界反法西斯战争中的中国叙事(十一)

“新抗战文学”正在崛起

现在我国抗战题材的文学创作已经进入到一个深化的阶段,和以往的同类作品相比,出现了一些明显的新变化,这些变化似乎都在预示着一种不同于以往抗战题材创作观念、视野和审美风范的“新抗战文学”正在崛起。它标志着抗战题材创作进入了一个新的阶段,新抗战文学的品格正日渐鲜明和凸显。

与备受诟病的抗战“神剧”、抗战“雷剧”形成鲜明对比和反差的是,抗战题材的文学书写呈现出完全不同的面貌及格局。现在我国抗战题材的文学创作已经进入到一个深化的阶段,和以往的同类作品相比,出现了一些明显的新变化,这些变化似乎都在预示着一种不同于以往抗战题材创作观念、视野和审美风范的“新抗战文学”正在崛起。

在新的历史观下逼近事实

现在我国抗战题材的文学创作已经进入到一个深化的阶段,和以往的同类作品相比,出现了一些明显的新变化,这些变化似乎都在预示着一种不同于以往抗战题材创作观念、视野和审美风范的“新抗战文学”正在崛起。它标志着抗战题材创作进入了一个新的阶段,新抗战文学的品格正日渐鲜明和凸显。

与备受诟病的抗战“神剧”、抗战“雷剧”形成鲜明对比和反差的是,抗战题材的文学书写呈现出完全不同的面貌及格局。现在我国抗战题材的文学创作已经进入到一个深化的阶段,和以往的同类作品相比,出现了一些明显的新变化,这些变化似乎都在预示着一种不同于以往抗战题材创作观念、视野和审美风范的“新抗战文学”正在崛起。

在新的历史观下逼近事实

与以往的创作不同,今天的抗战题材书写正在运用更为辩证的和唯物主义的历史观矫正我们对待抗日战争及世界反法西斯战争的历史,竭力恢复历史的本来面目。抗日战争是中华民族全民族的全面抗战,是人民之战、正义之战、为和平之战。当下的文学作品大多既强调国民党正面战场的重要作用,同时更不忘共产党在抗战中发挥的中流砥柱作用,认为抗战胜利是国民党正面战场与共产党敌后根据地武装力量联合作战,加之国际正义力量支持所取得的必然结果。譬如王树增的《抗日战争》、徐锦庚的《台儿庄涅槃》等,都是在这种刷新了的抗战历史观指导下的文学书写。

抗战是完成了的历史,对于抗战的书写虽无法重返历史现场、还历史原貌,但却可以无限地逼近和接近历史真实。随着大量历史档案资料的公开和披露,大量抢救历史的口述实录、访谈录、回忆录等的整理出版,作家们有了更多的第一手资料,这一优势在纪实文学创作上尤其明显。近年来的抗战题材报告文学作品有一个共同的品格,就是努力还原历史的本真。作者采取了一种更客观的唯物的、辩证的历史观来看待国民党抗战,力图通过严谨考证校正历史。在《台儿庄涅槃》中,作者不再简单片面地强调国民党在血战中发挥的主力作用,同时也突出了共产党参与决策、谋划;《南京大屠杀全纪实》依据大量的档案资料,揭露在全面抗战初期蒋介石消极抗战、国民党军队指挥错乱仓皇溃逃的真实情景,表明了南京沦陷和大屠杀发生的真实原因。

历史题材报告文学还有一个重要的问题就是如何实现历史真实与艺术真实的统一。《台儿庄涅槃》采用了先抑后扬的写法,先渲染第五战区司令李宗仁指挥的国民党军是一支杂牌军,对抗的却是日本的王牌部队。抗战还未开始,便发生了国民党山东省政府主席韩复榘闻风逃跑事件,蒋介石通过杀一儆百来激励士气。作者特别写到李宗仁的两员大将张自忠和庞炳勋之间的过节,结果两人被安排并肩作战——这些情节反衬了国民党军队最终团结起来打胜仗。对人物群像的刻画,如张自忠、庞炳勋这两个个性殊异的人,最终走向了迥异的归途,一个以身殉国成为千古英烈,一个却投敌 当了汉奸。通过描述人物的命运写活了人物形象,这些都是艺术的表现手法。

抗战题材创作,越来越注意将中国人民的抗日战争放在世界反法西斯战争的大局及全景中来描述与考量,特别注重国际视野和第三方佐证材料。有很多文学作品将国外对中国战场的评论评价,作为创作上的一种参考,这当然要归功于大量历史档案的解密和外国作品的翻译出版,在《南京大屠杀全纪实》这部皇皇六七十万字的著作中,何建明试图理性地还原历史真实。在面对民族和国家史无前例的劫难面前,在无以抑制的大悲恸面前,作家选择了冷静和理智书写与反思。作者既重视受害方发现的各种遗迹、遗物以及亲历者的口述实录及回忆,也重视施害方的自述、日记和追忆,同时还运用了见证者的回忆、记述,力图复原历史,让读者有一种真切的现场感。这种法庭审理案件式的写作,具有很高的可信度和说服力,是历史题材报告文学保真求实的重要方式和途径。何建明的书写除了如实记录下历史的惨烈和悲恸,呈现日本侵略者的残暴酷虐与灭绝人性,更是为了唤醒中华民族这一段用血肉换来的沉重的集体记忆。以史为鉴才能赢得未来,记住伤痛才能免遭再次的伤害。反对侵略、维护和平需要强大我们自己。因此,这是一部提醒国人勿忘历史、警醒中华民族发愤自强的厚重之作。

《战长沙》采用家族叙事的形式,记述了1937年至1946年里长沙胡氏家族罹遭的翻天覆地的剧变。胡氏是个大家族,男女老幼四代同堂,济济几十口人。这个家族生活宽裕、自给自足,但长沙会战将战火烧到了他们的身边,摧毁了这个原本其乐融融的家族。家族内部人丁纷纷战死或死于战乱,由此揭示了战争的极端残酷以及带给普通百姓深重的灾难。小说通过侧面来描写抗战,特别是注重写普通人在战争重压下的觉醒、转变、抗争和就义,有独特之处。通过对顾清明、胡长宁、胡大爷等人物形象的刻画,很好地反映出在外来侵略的重压之下,以拥有“湘军”剽悍传统的湖南人为代表的中华民族同仇敌忾、众志成城、不屈不挠、英勇抗争的精神。

《另一半二战史:1945·大国博弈》也进行了深入的纸上反思。丁晓平提出:原子弹既是武器的政治,也是政治的武器——原子弹绝不仅仅是军事武器,更是政治斗争和外交谈判的重要筹码,它也是一种强悍的政治。作者尖锐地反问:“日本无条件投降了吗?”今日反观战争及战后东亚格局,我们不能不对当年关于日本无条件投降的历史表达发出这样的疑问。作者又郑重提出:“中国,被胜利忽略的盟国”;“‘冷战’:不是战争没有发生,而是战争的样式发生了改变”……如此深入的思考,都具有鲜明的现实指向性,是今日中国所必需的一种清醒。对于第二次世界大战历史,作者也作出了鲜明的判断:除了一部军事战争史之外,还存在着一部外交战史;除了抗击德意轴心国联盟的欧洲主战场外,还存在着东方中国抗日战争的主战场。中国抗日战争既是二战的起点,也是二战的终点。这些观点和看法,都是在刷新后的历史观指导下的文学判断,是“新抗战文学”的重要特征。

回顾近期有影响的一批抗战文学作品,我们确实可以得出这样的结论:一种区别于以往的抗战文学书写正在形成和发展之中。它标志着抗战题材创作进入了一个新的阶段。新抗战文学的品格正日渐鲜明和凸显。从理论上对其进行细致分析研究已是文学评论亟需正面的一个课题。

- 扫描左侧二维码关注“中老年之家”微信公众号(免费)

- 中老年之家www.zlnzj.com以服务广大中老年群体为己任,每天提供海量的养生、娱乐、政策、爱好、潮流等中老年资讯,集文字、视频、图片等诸多形式于一体的大型综合性中老年门户网站。网站拥有同名微信公众号“中老年之家”,并提供手机端浏览网站的功能,让您随时随地掌上获取最新中老年资讯。

相关阅读

- 《中国通史·明清》:千年封建王朝的末路2016-12-17

- 《晚清外交七十年》两次鸦片战争前后中西碰撞2016-12-17

- 《还魂记》:当楚地山野鬼怪归乡面对亲人时2016-12-17

- 《一加一》:单亲妈妈与落魄富翁人生谷底相遇2016-12-16

视频点播

养生小贴士更多>>

- 中老年人手脚无力或是缺钾,应对方法有

- 家里老人肺不好?日常护理注意7点

- 中老年人长寿有秘诀,慢性子的人不易老

- 蜂蜜这样吃胜过10副大补药,方法要选对

- 每天吃点煮熟的苹果,原来有这么多的好

- 如何辨别枸杞是否人工染色?方法就在这

- 痰多或和这些疾病有关,如何化解老人痰

- 这5种食物护心还能对抗糖尿病,健康就在

娱乐播报更多>>

- 邓超参演《复合大师》 赠贾乃亮“微鲜肉

- 张嘉译亮相《潘金莲》发布会 与冯小刚合

- 赵雅芝获搀扶补妆 对镜头露妩媚甜笑

- 蒋雯丽夫妇卖公司 马思纯或靠股权得1.

- 陈建斌张智霖飙戏 “国民妈妈”凯丽当

- 逆天阵容! 陈道明靳东马伊琍携手《前半

- 张丰毅加盟《如懿传》 与霍建华周迅同剧

- 刘晓庆紧身裤悠闲躺草地 和宠物狗撞睡姿

2016-12-08

2016-12-08

2016-12-16

2016-12-16

2016-11-14

2016-11-14

2016-12-03

2016-12-03

2016-12-16

2016-12-16

2016-12-17

2016-12-17

浙江警方公开销毁一吨毒品

浙江警方公开销毁一吨毒品 北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息

北京“红色预警”首日 雾霾压城的窒息 河南高速“团雾”致20多车连环相撞

河南高速“团雾”致20多车连环相撞 老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉

老赖为躲债“贼喊抓贼” 藏身废弃锅炉